Ecocide, Kejahatan Lingkungan Sebagaimana Pelanggaran Berat HAM

Minggu, 07 Maret 2021

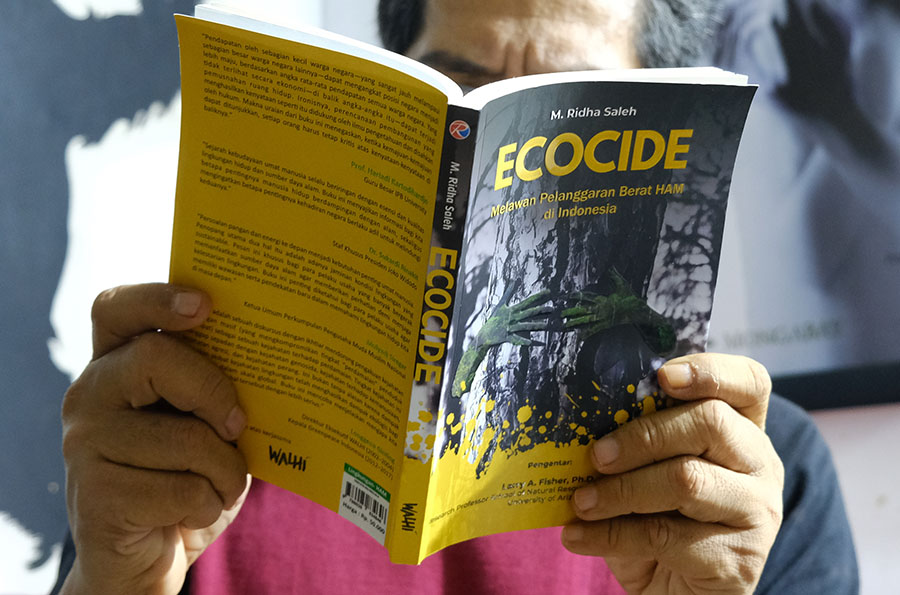

Jika kita merasakan atau menyaksikan dampak buruk yang terjadi terhadap manusia dan lingkungannya, akibat aktivitas ekonomi ekstraktif di Indonesia selama 20 tahun terakhir, seperti yang berlangsung di Pulau Sumatera, Kepulauan Bangka-Belitung, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, maka kita akan tertarik dan merasa butuh membaca buku Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM di Indonesia yang ditulis M. Ridha Saleh [2020].

Hingga saat ini, diksi ecocide belum masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ecocide mulai diperkenalkan atau diungkapkan bersamaan dengan genocide, culture genoside, dan ertnocide pada 1933.

Ecocide diambil dari Bahasa Latin, yakni oeco yang berarti lingkungan hidup, dan caedere yang artinya pembunuhan atau pemusnahan. Maka, artinya ecocide adalah pemusnahan habitat atau lingkungan hidup.

Penggunaan kata ecocide kali pertama dipakai atau terilhami dari istilah “perang ekologi” yang muncul pada 1968. Selanjutnya ecocide diperkenalkan Arthur W. Galston, seorang biologis dan botanis Amerika, dalam Konferensi Pertanggungjawaban terhadap Perang di Washington, D.C. pada 1970. Seminar yang membahas tentara Amerika menggempur tentara Vietkong dengan menyebarkan 19.000 ton bahan kimia di hutan-hutan persembunyian Vietkong. Bahan kimia tersebut bukan hanya mengakibatkan kehancuran tanaman, flora dan fauna, bahkan diperkirakan mengubah gen manusia.

Dijelaskan Saleh, di kalangan akademik belum ada definisi tunggal secara ilmiah mengenai ecocide, seperti dalam definisi hukum konkret. Definisi ecocide dapat ditemukan dalam berbagai pendapat para ahli yang mendalami bidang biologi, ekologi politik, hukum kejahatan internasional dan hak asasi manusia.

Kamus Cambridge menambahkan kata ecocide pada 2018 dengan definisi, “perusakan lingkungan alam suatu daerah atau kerusakan yang sangat besar terhadapnya”.

***

Buku setebal 144 halaman ini, juga menguraikan perjuangan puluhan tahun pakar hukum dan HAM internasional untuk memasukan ecocide sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Hingga saat ini hukum internasional belum mengakui ecocide sebagai kejahatan kemanusiaan seperti halnya genosida.

Termasuk, kegagalan memasukan ecocide dalam Statuta Roma [1998], sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan manusia yang berdiri sendiri, seperti empat kejahatan internasional lainnya: genosida, kejahatan melawan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Dan, akhirnya kejahatan lingkungan masuk sebagai kejahatan perang.

Bahkan pada 1996, Dewan Hukum Internasional [ILC] menghapus Pasal 26 tentang kejahatan lingkungan dalam Draf Kode Kejahatan terhadap Perdamaian dan Keamanan yang diusulkan Komisi Hukum International pada 1991.

Pasal 26 tersebut berbunyi, “Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau memerintahkan menyebabkan kerusakan luas, jangka panjang dan parah pada lingkungan alam, berdasarkan keyakinannya akan dihukum.”

Buku Ecocide yang ditulis M. Ridah Saleh ini diharapkan dapat menambah daya kritis pembaca untuk melihat berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Foto: Nopri Ismi/Mongabay Indonesia

***

Pada narasi 6, yang berjudul “Kapitalisme-Geo Ekologi” Saleh menguraikan kapitalisme dan hubungannya dengan geo ekologi.

Memulai narasi ini, Saleh menuliskan, bahwa korporasi-korporasi global yang didukung negara-negara maju dan kaya, serta kartel utang [terutama IMF dan Bank Dunia] merupakan mesin utama akumulasi kekayaan yang diisap dari kawasan termiskin di dunia. Maka kekuasaan korporasi global mampu menyaingi kekuasaan ekonomi negara-negara. Data menyebutkan dari 100 pelaku ekonomi terbesar dunia, 52 di antaranya adalah korporasi global.

Artinya, proses akumulasi kekayaan dan ketidakseimbangan ekonomi tidak berjalan secara alamiah. Proses terjadi berdasarkan rancangan ekonomi politik yang dikenal sebagai kapitalisme global, yang kini berkembang secara masif dan mengakar berdasarkan kompetisi dan rekayasa global.

Pada saat ini, tulis Saleh, problem historis dan perdebatan pokok yang melatarbelakangi pembangunan lingkungan hidup dan sumber daya alam dapat dilihat dari hal-hal penting sebagai berikut:

Pertama, problem kelas sosial. Semua perubahan sosial, ekonomi, dan ekologi sebagai dampak terus berubahnya hubungan sosial produksi sebagai dampak berkembangnya tenaga produktif [alat-alat produksi dan tenaga kerja].

Kedua, khayalan Dunia Baru. Lebih dari 500 tahun lalu, Christopher Columbus mengawali pelayaran dengan tujuan penemuan dan penaklukkan. Melalui penjelajahan Columbus ini melakukan penjajahan, eksploitasi sumber daya alam, dan penaklukkan Benua Amerika, Asia, Afrika dan Oceania dilancarkan. Caranya kejam dan ganas. Merampas semua aset alam dan membunuh sebagian besar penduduk asli wilayah yang ditaklukkan.

Penaklukan Dunia Baru ini membentuk demografi malapetaka sangat besar, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti pemusnahan penduduk asli dan perdagangan budak sebagai pemenuhan kebutuhan buruh para penakluk.

Ide-ide dasar dari Penaklukan Dunia Baru tersebut mengalami metamorfosis dan pembaruan melalui perkembangan ideologi baru yang dominan dan mendunia, seperti liberalisasi, pembangunan, pertumbuhan, dan moderenisasi. Selanjutnya, mempolarisasikan tipologi perkembangan geopolitik dan perlakuan sumber daya alam di dunia. Pada akhirnya, pertumbuhan dipaksakan untuk menjadi sesuatu yang harus diniscayakan.

Kapitalisme global dan eksploitasi sumber daya alam merupakan salah satu ideologi imperialisme baru negara-negara kapitalis, terhadap negara dunia ketiga di era moderen.

Ketiga, ecocide dan kapitalisme. Kapitalisme yang berlangsung pada saat ini sudah melahirkan ecocide. Eksploitasi sumber daya alam membuat kerusakan lingkungan yang luas, berdampak bukan hanya pada flora dan fauna, juga manusia.

Di Indonesia, misalnya lumpur panas Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, memusnahkan lahan pertanian, pasar, perkampungan warga, sekolah, rumah ibadah, jalan dan infrastruktur lainnya.

Perampasan tanah, kekerasan dan pembunuhan, serta pencemaran lingkungan hidup adalah sejarah kelam peradaban manusia yang terjadi di wilayah konsesi PT. Freeport McMoran di Timika, Papua.

Bendungan Koto Panjang menenggelamkan ribuan kilometer persegi area hutan dan perkampungan masyarakat adat Sumatera Barat.

Terus, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, yang menyebabkan kerugian luar biasa.

“Semua itu adalah fakta-fakta empirik kejahatan ecoside atas nama sistem ekonomi politik kapitalisme,” tulis Saleh.

Keempat, kerentanan HAM. Sejak 50 tahun terakhir, kerusakan lingkungan hidup terbukti mulai mengganggu penikmatan penuh hak asasi manusia [HAM].

Hal ini terbaca mulai dari pernyataan dalam Resolusi 2398 [XXIII] pada 1968, paragraf pertama Deklarasi Stockholm tahun 1972, serta penelitian Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia [OHCHR] pada 2008-2009 yang membuktikan dampak perubahan iklim terhadap penikmatan HAM. Studi ini membuktikan perubahan iklim memberikan dampak langsung maupun tidak terhadap hak atas kehidupan dan makanan, hak atas air, serta hak standar kesehatan tertinggi.

Pada Desember 2009, sebelum pertemuan Kopenhagen, para pihak Konvensi Kerangka Kerja PPB tentang Perubahan Iklim, mengeluarkan pernyataan bersama akan bahaya yang diberikan perubahan iklim terhadap penikmatan HAM.

Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa polusi lingkungan menimbulkan “bahaya dan risiko” terhadap makanan bergizi dan minuman yang bersih.

Terakhir, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyatakan langkah yang harus diambil para pihak hak atas kesehatan yakni, “peningkatan semua aspek kebersihan lingkungan dan industri.”

Kelima, kejahatan korporasi-negara. Mengutip Kramer dan Michallowski, kejahatan korporasi-negara itu yakni: tindakan yang baik secara ilegal maupun sosial yang menyakiti dan disebabkan hubungan kekuatan yang saling menguntungkan antara [1] kebijakan dan/atau praktik dalam rangka mengejar tujuan satu atau lebih lembaga politik pemerintah, dan [2] kebijakan dan/atau praktik dalam rangka mengejar tujuan atas satu atau lebih lembaga produksi dan distribusi ekonomi.

Keenam, oligarki sumber daya alam. Meskipun rezim Orde Baru di Indonesia runtuh, mengutip Richard Robison dan Vedi R. Hadiz dalam Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market [2004], warisan kuasa oligarki ekonomi dan politik pada dasarnya tidak ikut tumbang.

Saleh mencontohkan pengesahan Undang-Undang Mineral dan Batubara [UU Minerba]. Tulisnya, saat negara sedang bertarung dengan Covid-19, para oligark mencuri momentum itu setelah melewati dan mengabaikan berbagai penolakan dari beragam elemen masyarakat, khususnya para aktifis agraria, lingkungan hidup, dan korban tambang.

Penambangan timah di Kepualuan Bangka Belitung yang begitu masif, bukan hanya merusak bentang alam, juga meninbulkan berbagai persoalan, seperti kemiskinan, krisis air bersih, kematian dan penyakit. Foto Nopri Ismi/Mongabay Indonesia

***

Melihat dan merasakan kian meluasnya dampak kejahatan lingkungan hidup di dunia, termasuk di Indonesia, tampaknya ecocide harus terus diperjuangkan sebagai kejahatan internasional. Menjadi kejahatan kelima setelah genosida, kejahatan melawan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Saleh menyodorkan sejumlah pemikiran dari para hukum internasional yang memperjuangkan ecocide sebagai kejahatan internasional.

Pertama, Richard A. Falk, pakar hukum internasional. Dalam konvensi “Konvensi Perang Ecocide” yang disponsori Dai Dong, cabang dari International Fellowship of Reconciliation di Stockholm, Swedia.

Dalam menyusun dokumen dan draf konvensi tersebut, tulis Saleh, Falk lebih banyak menggunakan argumentasi kejahatan perang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, khususnya peristiwa perang Vietnam. Dokumen yang ditulis Falk, “Perangkat Lingkungan dan Ecocide, Fakta, Persetujuan, dan Usulan”.

Kedua, Polly Higgins, yang memperkenalkan proposal ke Komisi Hukum PBB pada April 2011. Proposal itu untuk mengubah Statuta Roma agar memasukan ecocide sebagai kejahatan kelima terhadap perdamaian. Jika kejahatan ecocide masuk dalam Statuta Roma, maka kasus-kasus kejahatan pemusnahan lingkungan hidup dapat didengar Pengadilan Kriminal Internasional.

Didefinisikan Higgins, ecocide sebagai perusakan yang luas, kerusakan atau hilangnya ekosistem dari suatu wilayah tertentu, baik oleh agen manusia atau oleh sebab lain, sedemikian rupa sehingga kenikmatan damai oleh penduduk wilayah itu telah sangat berkurang.

Lalu diperluas Higgins menjadi model hukum, [1] tindakan atau kelalaian yang dilakukan dalam masa damai atau konflik oleh seorang senior [pejabat tinggi] di mana pun, baik dalam kegiatan negara, perusahaan, maupun aktivitas entitas lain apa pun yang menyebabkan, berkontribusi pada atau dapat diperkirakan menyebabkan atau berkontribusi pada kerugian atau kerusakan ekologis, perubahan iklim atau budaya yang serius. Atau perusakan eksositem dari suatu wilayah sehingga kenikmatan damai dari penghuni telah atau akan berkurang sangat parah. [2] untuk membangun keseriusan, dampaknya harus tersebar luas, jangka panjang, atau parah.

Tidak dimasukkan ecocide sebagai kejahatan kelima dalam Statuta Roma yang melahirkan Pengadilan Kriminal International [ICC] cukup mengecewakan. Tapi pada 15 September 2016, Kantor Kejaksaan ICC menerbitkan kertas posisi tentang Pemilihan dan Prioritas Kasus bahwa ICC memprioritaskan kejahatan yang berdampak pada “destruction of the environment”, “exploitation of natural resources”, and the “illegal dispossession of land, land-grabbing”.

Artinya, Kantor Kejaksaan ICC akan memberikan petimbangan khusus untuk menuntut kejahatan dalam Statuta Roma dengan cara atau yang menghasilkan kehancuran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, atau perampasan tanah secara ilegal.

Sayangnya, ICC menegaskan kertas posisi tersebut bukanlah sebuah keputusan.

Bagaimana mengamandemen Statuta Roma?

Negara-negara penanda tangan harus mengusulkan amandemen Statuta Roma. Draf usulan diserahkan kepada Sekjen PBB. Selanjutnya para pihak akan memutuskan menerima atau menolkan proposal usulan tersebut. Hal ini dapat melalui konferensi peninjauan, atau pemungutan suara oleh majelis para [negara-negara] pihak. Jika hasilnya dua pertiga memberikan suara mendukung, maka amandemen diadopsi.

Tidak ada hak veto. Negara kecil pun dapat melakukannya. Pada Desember 2018, Duta Besar Vanuatu untuk Uni Eropa mendukung seruan menjadikan ecocide sebagai kejahatan kekejaman berdasarkan kemanusiaan. Ralp Regenvanu, Menteri Luar Negeri Vanuatu menyatakan akan mengusulkan agar Pemerintah Vanuatu mengambil inisiatif mendorong amandemen di acara ICC.

Akibat penambangan timah, penghasilan nelayan pencari udang di pantai Batu Perahu, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, terus berkurang. Foto: Nopri Ismi/Mongabay Indonesia

***

Bagaimana Indonesia? Pada 2012, Komnas HAM mengeluarkan keputusan bencana Lumpur Lapindo bukan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM memasukan kasus Lumpur Lapindo dalam kategori pemusnahan lingkungan atau ecocide dan menilai kejahatan ini termasuk dalam kejahatan berat serta berdampak sangat luas bagi kehidupan manusia.

Kasus Lumpur Lapindo tidak dapat menggunakan argumen pelanggaran HAM berat karena menurut UU No.26 Tahun 200 tentang Pengadilan HAM, hanya ada dua kategori pelanggaran HAM yaitu kejahatan kemanusiaan dan genosida. Selain itu, yurisprudensi pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Negara, bukan korporasi.

Sebagai rekomendasi, Komnas HAM memasukan klausul ecocide dalam draf amandemen UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Selain itu sangat dibutuhkan upaya kampanye terus-menerus mengenai ecocide. Usulan Polly Higgins kepada Komisi Hukum PBB untuk mengubah Statuta Roma dengan memasukan ecocide sebagai kejahatan kelima adalah kampanye, termasuk pengadilan tiruan internasional di Den Haag pada 15 Oktober 2016, terkait Monsant merupakan kampanye.

Sebelumnya, pada 2014, kelompok End Ecocide on Earth menyampaikan 170 ribu tanda tangan kepada parlemen untuk mendukung undang-undang Uni Eropa menentang ecocide.

Pada 2017, Partai Hijau Eropa mempertimbangkan rancangan resolusi untuk pengakuan internasional atas kejahatan ecocide.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [Walhi] sejak 2004 mulai mendokumentasikan dan mengkampanyekan wacana dan sejumlah kasus terhubung dengan kejahatan ecocide, seperti kasus pembangunan Bendungan Koto Panjang, serta beberapa kasus pertambangan di Kalimantan.

Sayangnya kampanyenya berhenti. Baru, pada pertengahan 2019, Walhi menerbitkan buku tentang ecocide dan menentang impunitas korporasi.

***

Buku yang diterbitkan Rayyana Komunikasindo, dan diberi pengantar Larry A. Fisher, Ph.D, menarik untuk dibaca siapa pun, terkhusus para jurnalis dan pegiat lingkungan. Setidaknya, memberikan energi daya kritis terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup di Indonesia.

Saleh menawarkan pilihan. Dunia internasional, termasuk Indonesia, harus mengakui ecoside sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pilihan lainnya, membuang jauh-jauh sistem ekonomi kapitalistik neoliberal dan menggantinya dengan suatu sistem ekonomi demokrasi kerakyatan. Yakni aktivitas ekonomi dikosentrasikan pada pembangunan kapasitas produktivitas rakyat, bukan bertumpu pada ilusi pertumbuhan yang dinilai menjelang kebangkrutan.

Sumber Artikel : www.mongabay.co.id

FeedBack